この記事は、先日行ったウェビナーにて紹介した内容をまとめたものです。

Ptengineの分析機能は従来のヒートマップからさらに進化しており、今後もAIの力によってさらに強力な支援ができるようになる予定です。

このウェビナー及び記事では、Ptengineのような機械を扱う側の準備とも言える内容となっており、ページ改善(顧客とコンテンツの向き合い方)の視点をアップデートする機会にしてもらえますと幸いです。

目次

1.なぜ改善活動は「頭打ち」するのか?

2. Ptengine β版ヒートマップの基本概念

3. 分析の深さを決める!新しく追加された重要指標

4. 頭打ちを突破する具体的な活用ステップ

5. 次なる進化:AIヒートマップ(AIによる自動分析と提案)

6. まとめ

1. なぜ改善活動は「頭打ち」するのか?

ウェブサイトの改善活動において、私たちが最終的に目指すのは、単発的な成果ではなく、そこから得られたデータに基づき施策、分析、検証を連続的に繰り返すことです。この連続的な活動によって、大きな成果や、再現可能なノウハウ(知的資産)を生み出すことが可能になります。

しかし、この連続的な分析を続けることは、現場では非常に難しいのが現実です。

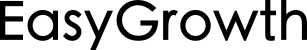

例えば、従来のヒートマップで「赤い(注目されている)コンテンツ」を特定し、それをページ上部に移動させてコンバージョン率(CVR)が向上したというケースはよくあります。これは改善の初動としては有効ですが、その改善が「なぜうまくいったのか」という本質的な理由(Why)まで深く考え、言語化できていないと、次の施策のアイデアが尽き、改善活動がすぐに頭打ちになってしまうのです。

Ptengine β版ヒートマップは、この「頭打ち」の状態を突破し、データに基づいた深いユーザー理解を可能にするために開発されました。

2. Ptengine β版ヒートマップの基本概念

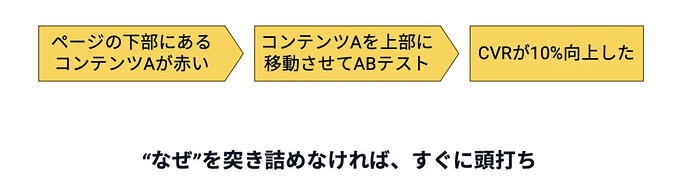

β版ヒートマップの最も重要な変更点は、従来の「感覚的・視覚的」な分析から、コンテンツの役割を「数値(定量的)」で評価できるようになった点です。

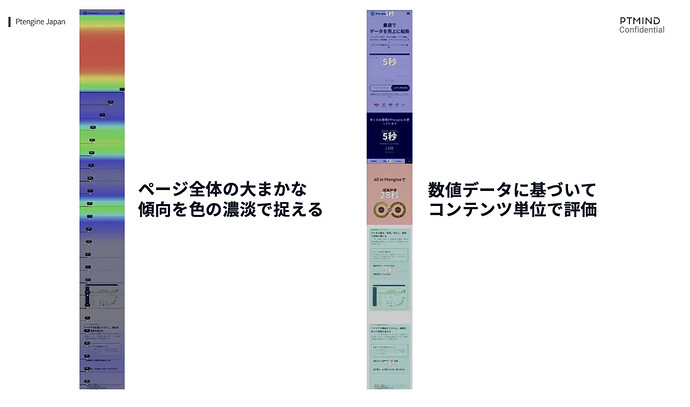

2-1. ブロック・要素による定量評価の実現

従来のヒートマップがページ全体のユーザー行動を大まかに捉えるのに対し、β版では、ウェブサイトのコンテンツを「ブロック」単位、またはさらに粒度の小さい「要素」単位で区切り、そのコンテンツごと、要素ごとのパフォーマンス(貢献度)を数値で評価できるように設計されています。

2-2. アクセスと設定方法

Ptengine β版ヒートマップは、Ptengineのヒートマップ画面を開き、右上のボタンから「β版ヒートマップ」を選択することで切り替えられます。

ブロックや要素の設定は、画面右上の歯車マークから行います。

- ブロック設定: HTML構造に基づいてブロックを自動で区切る「ブロックをスキャン」機能を利用できます。自動スキャン後も、分析しやすいように手動でエリアの選択や結合を行うことが可能です。

- 要素設定: 要素はブロックよりも小さい粒度であり、ECサイトのトップページなど、細かく機能が分かれているページでの分析に特に有効です。

3. 分析の深さを決める!新しく追加された重要指標

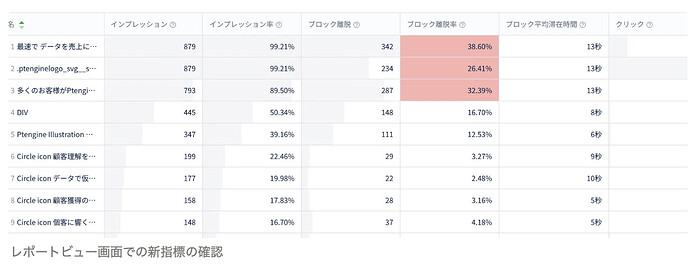

β版ヒートマップでは、より深くユーザーのインサイトを理解するために、以下の4つの新しい重要な指標が追加されました。

| 新しい指標 | 定義と計測内容 | 活用できるインサイト | 補足 |

|---|---|---|---|

| ファーストビュー離脱率 | ページに到達したユーザーのうち、クリックやスクロールといったアクションをせずにセッションが切れた割合。 | LPなどで、広告とのミスマッチや、ファーストビューの説得力不足を特定する。 | 訪問ベースの指標です。母数は対象ページの訪問数です。 |

| ブロック平均滞在時間 | ユーザーがそのブロック上でスクロールを止め、静止していた平均秒数。 | ユーザーがどのコンテンツに強い関心やニーズを持っているか(関心の強さ)を定量的に把握する。 | |

| ブロック離脱率 | そのブロックが表示された(インプレッション)セッションのうち、その場所でセッションが終了した(離脱した)割合。 | ユーザーが関心や情報収集を諦めたポイント(関心の終了)を特定する。 | PVベースの指標です。母数が対象ページのPVであり、インプレッションは1PVにつき1以上カウントされません。 |

| CV貢献率 | そのブロック内の要素をクリックしたユーザーのうち、最終的なコンバージョン(CV)に至った割合。 | ウェブサイトやECサイトにおいて、どのコンテンツが売上(CV)に直結しているかを可視化する。 |

レポートビュー画面での新指標の確認

4. 頭打ちを突破する具体的な活用ステップ

β版ヒートマップを最大限に活用し、施策を連続的に回すための戦略的なステップを解説します。

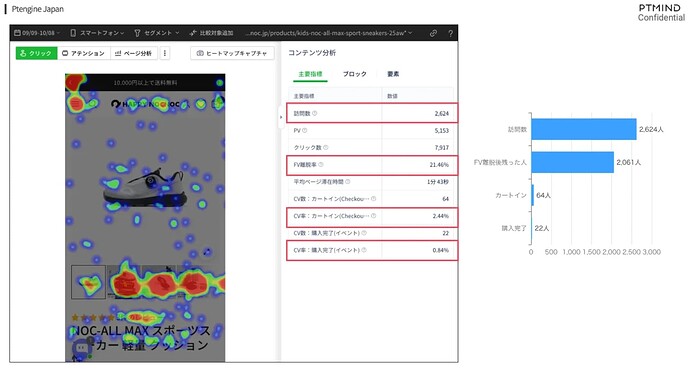

ステップ 1: ファネル設定と全体パフォーマンスの評価

最終ゴール(購入完了など)だけでなく、ユーザーが辿る中間プロセス(例:CTAクリック率、フォーム到達率)もコンバージョンとして設定し、計測することが重要です。

主要指標画面では、このページを訪問したユーザーが、設定した中間コンバージョン(例:カートイン)や最終ゴール(購入完了)にどれだけ到達したかというパフォーマンスを見ることができます。このファネルを観察することで、問題のボトルネックがどこにあるのかを明確に特定します。

特にLPの場合、ファーストビュー離脱率が高い(50〜70%など)場合は、広告とLPのミスマッチや、ファーストビューでの訴求力不足がボトルネックである可能性が高いと判断し、まずここから改善に取り掛かるべきです。

このサンプルでは、FVは通過したものの、製品の説得力不足やニーズのミスマッチによってカートインが課題となっていることが明らかです。

ページ内容の改修がメインとなりますが、訪問直前の訴求とページ内容の整合性も確認し調整する必要があります。

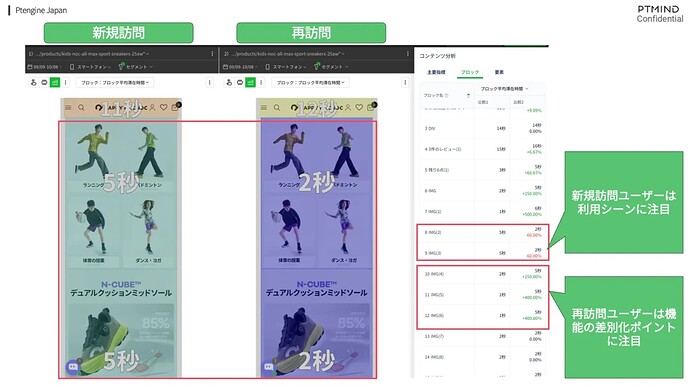

ステップ 2: セグメント比較によるインサイトの深掘り

問題箇所(例:カートイン率が低い)を特定したら、次に「なぜそれが起こっているのか」というインサイトを深掘りするために「比較機能」を利用します。

セグメント機能(新規訪問、再訪問、広告クリエイティブ、A/Bテストパターンなど)を使い、異なるユーザー間でコンテンツのブロック平均滞在時間や離脱率を比較します。

例えば、新規ユーザーと再訪問ユーザーの比較において、再訪問ユーザーは「機能面」を打ち出しているブロックを長く見ているが、新規ユーザーはどのような場面でするのか「利用シーン」を注目しており、顕著な差が確認でたとします。

この定量的な差分から、「明確にイメージできる利用シーン」→「差別化する機能面のアピール」のストーリー構成によるコンバージョン最大化仮説が生まれ、単なるレイアウト変更ではない、次の本質的な施策(例:新規向けコンテンツの強化、クリエイティブでの訴求変更)を検討できるようになります。

ステップ 3: CTA・ポップアップの最適化への応用

β版ヒートマップの指標は、ウェブサイト内の様々な要素の最適化にも役立ちます。

- ポップアップの表示位置検討: エクスペリエンス機能でポップアップを配信する場合、まず「インプレッション数」を見て、バナーをどれくらいのユーザーにリーチさせる必要があるのかを試算します。

- 離脱防止を目的とする場合: ユーザーが関心や情報収集を諦めた場所である「ブロック離脱率」が高い場所にポップアップを出すことで、関心を失ったユーザーに対し、効果的にコンテンツを再提示できます。

- ABテストの結果検証: ABテストをエクスペリエンスで行った場合、ヒートマップ分析画面でテストパターン(コントロールとバージョン)を比較することで、コンバージョン貢献率やブロック平均滞在時間の変化を観察し、「なぜその施策が成功(または失敗)したのか」という中間プロセスの要因を深く理解できます。

5. 次なる進化:AIヒートマップ(AIによる自動分析と提案)

Ptengineは、β版ヒートマップで培ったブロック分析の概念をベースとして、AIを搭載したAIヒートマップへと進化を続ける予定です。

AIヒートマップは、ユーザーのセグメント情報やページパフォーマンスの情報も加味した上で、AIが自動で問題箇所を評価し、具体的な改善提案を行います。

- 例えば、問題のあるブロックに対し、AIが数値指標を用いて「問題箇所」を指摘し、キャッチコピーの改善提案や、施策アイデアの洗い出し、実施難易度を考慮した優先順位付けまで提示します。

- これにより、複雑になりがちなブロック設定も簡素化され、マーケティング活動におけるデータ分析と施策立案が大幅に効率化されます。

現在、AIヒートマップは先行利用申請を受け付けていますので、ご興味があればぜひご登録ください。

6. まとめ

Ptengine β版ヒートマップは、ウェブサイト改善を単なる「表面的な修正」から、「再現性のあるユーザー理解に基づく資産化」へと変えるための重要な一歩となります。

この新しい定量的指標とセグメント比較機能を活用し、次の施策のアイデアが尽きる「頭打ち」の状態を突破してください。

機能の利用方法や、新しい指標の定義などについてご不明点がありましたら、Ptengine製品内のチャットサポート(画面右下のクエスチョンマーク)から、いつでもお気軽にお問い合わせください。